关于我们

心心相联 · 川流不息

一作解读:《Nature》浙江大学团队利用单细胞技术揭示细胞自噬调控抑郁症发生新机制

2025年05月近日,浙江大学医学院崔一卉研究员、张翔南教授团队在顶级期刊《Nature》 上发表了一项关于抑郁症发病机制的重要研究成果。该研究首次揭示了细胞"自噬"机制在抑郁症发生发展中的关键作用,为抑郁症的预防和治疗提供了全新的思路。本文单细胞(核)转录组测序和Bulk转录组测序由联川生物提供。

根据《柳叶刀》2021年报告,全球约有2.8亿人正遭受抑郁症困扰,发病率逐年上升。抑郁症已成为全球疾病负担的主要来源之一,造成巨大的生命损失和社会经济负担。

尽管科学家们在抑郁症研究方面已经努力了数十年,从经典的Papez情绪环路理论到单胺假说,从影像学研究到光遗传技术,我们对抑郁症的认识不断深入。然而,现有的治疗方法仍然面临起效延迟且存在机制不清晰的核心问题,难以实现早期诊断预警和个体化精准治疗。

压力被认为是导致抑郁症的最重要危险因素。早在1936年,Hans Selye就提出了"压力"概念,描述了机体对压力的三阶段反应:警戒期、抵抗期和衰竭期。

现代研究发展了"应激稳态"概念,即机体通过动态调节生理过程来维持稳态、应对压力应激。但是,当压力超出机体承受能力时,会发生什么呢?

为了深入探索压力与抑郁症的关系,研究团队建立了多种压力应激模型:

· 空间束缚:模拟拥挤环境的压力

· 社交挫败:反映人际关系中的排斥、霸凌

· 电击应激:模拟突发性、不可预测的威胁

研究团队采用全生命周期、多指标评估方法,运用多种先进技术:

1. 电生理、钙成像技术:全脑无偏功能筛选,识别关键靶标环路

2. 病毒手术和行为检测:探索生理和病理状态下的动态编码特征

3. 显微成像和免疫电镜:解析自噬调控的具体分子机制

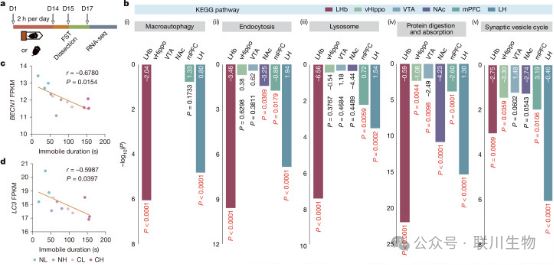

4. 转录组测序技术:从分子水平解析基因表达变化

5. 单细胞测序技术:精准定位细胞类型特异性变化

"自噬"一词源自希腊语"auto"(自我)和"phagy"(吃),形象地描述了细胞"吃掉"自己部分结构的过程。这个概念与古神话中的乌洛波洛斯——一条吞噬自己尾巴的神秘蛇——有着奇妙的呼应,象征着永恒的循环与自我更新。

2016年,日本科学家大隅良典因发现和阐明自噬机制获得诺贝尔生理学或医学奖,足见这一发现的重要意义。

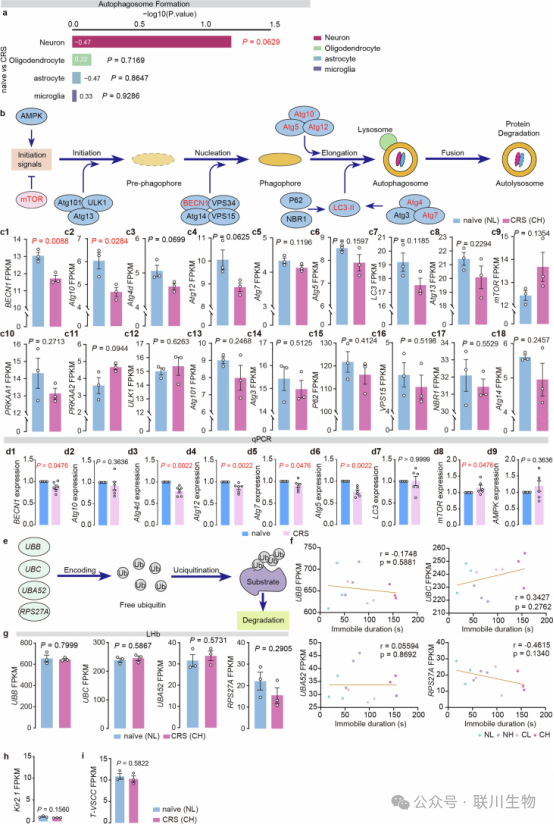

基于以上背景,研究团队提出了一个关键问题:自噬是否参与了压力引起的情绪反应,特别是抑郁症的发生发展过程?

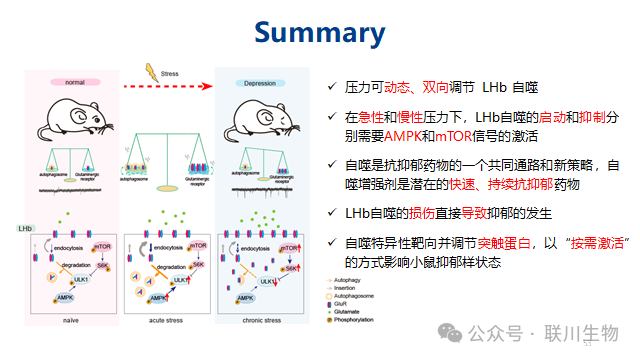

通过对经历慢性束缚应激的小鼠模型研究,团队发现传统抗抑郁药帕罗西汀(SSRI类)和快速抗抑郁药氯胺酮都显著且选择性地增强了外侧缰核(LHb)的自噬功能。更为关键的是,当LHb自噬功能缺失时,小鼠对这些药物的抗抑郁效应显著减弱甚至消失,提示LHb自噬可能是不同类型抗抑郁药物的共同作用靶点。

明确LHb自噬的重要性后,研究发现压力对LHb自噬的影响呈现"双相性":

· 急性压力:激活AMPK通路,促进自噬

· 慢性压力:激活mTOR通路,抑制自噬

这一发现揭示了机体应对压力的精妙调节机制,说明LHb自噬作为压力应对的关键机制,在急性压力和慢性压力下呈现完全相反的动态变化。

调控自噬是否能调节抑郁样行为?研究团队在LHb局部注射自噬特异性激活剂TAT-beclin 1肽后发现,它不仅能迅速逆转慢性压力诱导的抑郁行为,产生极其快速的抗抑郁效果,且其抗抑郁效应至少持续7天以上。此外,在慢性压力过程中预防性给予该激活剂,还能有效预防抑郁行为的发生。

研究还发现了自噬的"供需依赖"启动模式。这种特异性具有活动依赖性特征,即更活跃的神经元需要更多的自噬活动来维持其稳态。只有当神经元活性达到一定程度时,自噬激活剂才可以启动自噬活性。这种"按需激活"的特性使得自噬能够特异性地降解过度活跃神经元中的谷氨酸受体,从而为自噬类药物的脑区靶向性提供了理论依据。

研究团队通过免疫电镜、超分辨显微镜等前沿技术,发现自噬集中发生在神经元的兴奋性突触后膜,通过易化突触后膜谷氨酸受体的内吞过程来调节神经细胞活性。在细胞水平,自噬激活剂能立即抑制LHb神经元的簇状放电和总体放电活性,减弱兴奋性突触传递,降低神经元兴奋性。

进一步的遗传学研究显示,即使在未经历压力的情况下,LHb自噬功能缺失的小鼠也表现出明显的抑郁样行为,且自噬功能的缺失导致神经元对压力的敏感性大幅增加。这一系列实验证实了LHb自噬对维持细胞稳态和压力应激的必要性。

这项研究的临床意义极为深远,为抑郁症的预防和治疗开辟了全新方向。在早期预防方面,通过监测自噬相关生物标志物,有望实现抑郁症的早期预警,而在压力期间进行自噬调节干预,可能有效预防抑郁症的发生。这种预防性策略将改变传统的"治疗为主"模式,转向"预防为先"的健康管理理念。

在治疗层面,自噬激活剂展现出的快速抗抑郁效果(30分钟起效)为开发新型快速抗抑郁药物提供了重要靶点。相比传统抗抑郁药物需要数周才能起效的问题,基于自噬调节的治疗策略可能实现抑郁症状的快速缓解,这对于急性抑郁发作和自杀风险较高的患者具有重要意义。

此外,基于患者自噬功能状态的个体化治疗也成为可能。不同患者的自噬功能可能存在差异,通过检测个体的自噬状态,可以制定针对性的治疗方案,真正实现精准医疗。这种从细胞稳态维持角度治疗抑郁症的新理念,也为理解传统抗抑郁药物的作用机制提供了全新解释,有助于优化现有治疗方案。

虽然这项研究主要基于动物模型,但其发现为人类抑郁症研究开辟了新方向。后续通过验证这些发现在人类样本中的适用性,有助于开发基于自噬调节的新型抗抑郁药物,并建立自噬功能的临床检测方法,为将研究成果转化为临床应用奠定基础。

从长远来看,这项研究预示着抑郁症精准预防和治疗时代的到来。未来可能实现基于个体自噬功能特征的个体化精神健康管理方案,将细胞稳态调节的理念广泛引入精神疾病的治疗中。这不仅将改变我们对抑郁症的认知,更可能为其余精神疾病的研究提供新的思路和方法。

这项发表在Nature上的研究,不仅为我们理解抑郁症的发病机制提供了全新视角,更为抑郁症的预防和治疗带来了希望。细胞"自噬"机制的发现,让我们看到了从细胞稳态维持角度治疗精神疾病的可能性。正如审稿人所评价的,这项工作"为自噬在应激和抑郁领域的作用提供了强有力的证据",预示着能为那些深受抑郁困扰的病人们提供有潜力的新型抗抑郁靶点"。

联川生物单细胞转录组

联川生物于2018搭建单细胞多组学服务,构建了单细胞全系列产品【mRNA(解离/抽核)、VDJ、ATAC、全长mRNA、宿主+微生物mRNA、植物mRNA】。目前累计协助客户发文300+篇,客户致谢160+,作者署名20+。联川生物是业内首批开展单细胞多组学联合分析的公司,成功助力客户发表New England Journal of Medicine、Nature、Cancer Cell、Cell、Science、European Heart Journal、Circulation、Nature Genetics和Molecular Cancer等杂志。

全面布局单细胞多组学平台:拥有【Chromium Controller、ChromiumX,BD Rhapsody™,华大C4单细胞仪器 ,墨卓单细胞仪器、流式细胞仪】,助力单细胞业务通量的快速提升。

单细胞样本制备经验丰富:自主掌握超150多类物种(人、小鼠、大鼠、猴、猪、牛、猫、斑马鱼等)和500多种组织,涵盖医学领域(消化系统、神经系统、生殖系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统、内分泌系统、免疫系统、心血管领域等);畜牧业领域(猪、牛、羊、斑马鱼、猫等);植物学领域(拟南芥、红豆杉、水稻、小麦、玉米、番茄、桃、油菜等),其中涵盖的部位包括但不限于医学领域近乎全器官、畜牧业近乎全器官、植物学领域根、茎、叶、种子、花序、穗等。并基于以上样本处理经验推出业内首个《单细胞组织制备手册》,涵盖超过30多种组织的样本制备详细方案。此外,联川首次推出流式细胞仪+单细胞测序的产品组合,引领单细胞测序向精细化细胞亚型分析发展。

单细胞数据分析个性化:全套单细胞分析和绘图模块,帮助终端客户能够界面化实现单细胞数据的个性化分析。

单细胞多组学领域先锋,以专业为笔,与您共绘科研新蓝图!